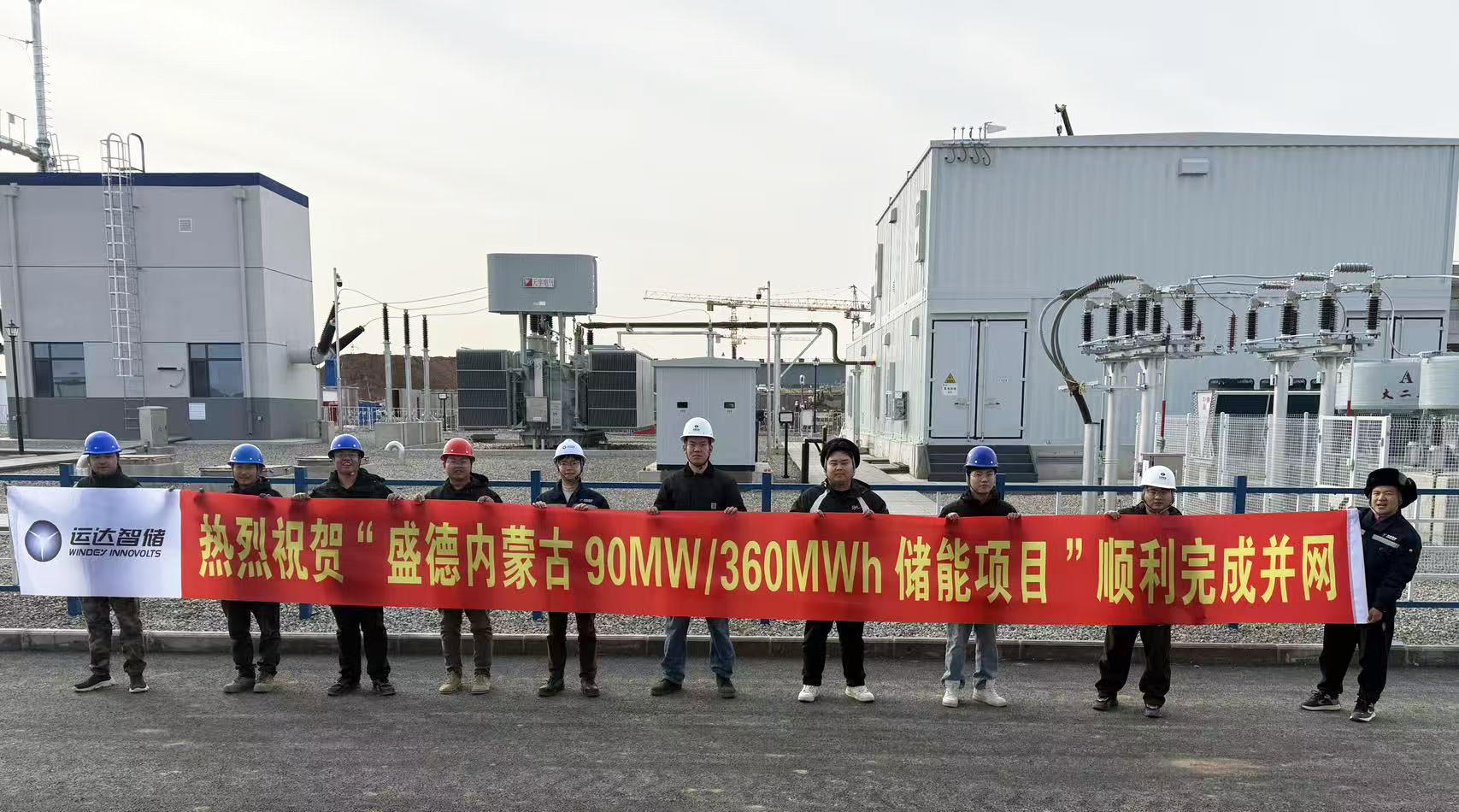

漠北長風,掠過內蒙古烏蘭察布化德縣的遼闊草原。在這片風光資源富集的土地上,一座具有里程碑意義的綠色能源樞紐正悄然崛起。近日,由運達能源科技集團打造的烏蘭察布化德縣電網側獨立儲能示范項目順利完成90MW/360MWh電化學儲能系統并網,標志著國內首個電網側“電化學+氫儲能”獨立儲能示范項目取得關鍵突破,為我國新型電力系統建設注入全新動能。

?

政策引領:從“配套選項”到“市場主體”的儲能升級

2025年2月,國家發改委發布《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》,推動新能源全量上網,讓儲能項目從“政策配套”回歸“需求導向”。緊隨其后,4月發布的《關于全面加快電力現貨市場建設工作的通知》,明確2025年底前基本實現電力現貨市場全國覆蓋,為儲能成為獨立市場主體按下“加速鍵”。

政策“組合拳”正在重構儲能的價值生態,過去儲能是配套選項,現在它是電力系統的“剛性需求”。在現貨市場全面鋪開的背景下,化德項目的“電化學+氫儲能”架構,正是對政策導向的精準響應。

?

“電氫協同”:構建多能互補的儲能新范式

作為全國首個電網側“電化學+氫儲能”獨立儲能項目,運達在化德縣打造了一座總規模達100MW/400MWh的新型集中式儲能電站。其中,90MW/360MWh電化學儲能系統,主要負責秒級調頻與短時峰谷調節;10MW/40MWh氫儲能系統則承擔長時儲能與多能聯供任務,二者形成“秒級響應—小時級調節—跨日/跨季儲能”的梯度互補,構建起“短時調峰—長時儲能—多能供應”的立體儲能體系。

“我們不只是簡單疊加兩種技術,而是要讓電與氫在系統中‘對話’。”項目技術負責人介紹。在新能源發電高峰、電價較低的時段,電化學儲能快速儲電,同時富余電力用于電解水制氫,實現“電—氫”轉換;在用電高峰或風光不足時,電化學儲能迅速放電,氫能則通過燃料電池發電或直接供熱、供氫,實現“氫—電/熱”協同輸出。

這種“電氫耦合”模式,不僅提升了電網對風光波動的調節能力,更拓展了儲能的價值鏈——氫能可作為工業原料、交通燃料或區域供熱來源,推動“綠電—綠氫—綠氨”產業鏈發展,實現“一份綠電、多種產出”的能源綜合利用。

?

迎戰高原:在極寒與風沙中構筑能源堡壘

項目地處內蒙古高原,冬季嚴寒漫長,最低氣溫可達零下30℃,春季則沙塵頻襲,施工條件極為苛刻。如何在極端氣候下保障設備安裝精度與施工安全,成為項目團隊面對的首道難關。

“這里一年有兩季:一季是寒冬,一季是風沙。”現場負責人回憶道。面對低溫導致的設備脆化、沙塵影響吊裝精度等難題,運達團隊采取“精細化管理+模塊化施工”雙軌策略,通過設備預熱、防風固沙、窗口期突擊等方式,穩步推進工程進度。針對標準電池預制艙的吊裝,團隊優化流程、分段作業,在有限的施工窗口期內實現“吊裝—對接—調試”無縫銜接,最終電化學儲能系統吊裝速度優于預期,供貨僅一個月,儲能設備即完成首并,彰顯“運達速度”。

化德項目全面投運后,預計年放電量約1億千瓦時,每年可節約標煤約3萬噸,減排二氧化碳約7.8萬噸,將極大提升烏蘭察布地區新能源消納能力。運達這一實踐不僅是技術試點,更印證了在政策與市場雙輪驅動下,新型儲能可從“可能”走向“可行”,從“草原標桿”成長為“全國樣本”。未來,運達將繼續以技術為根基、以創新為引擎,為構建靈活、高效、綠色的新型電力系統持續注入“運達力量”。

(來源:運達股份)